【 目的 】全氟化合物(perfluorinated compounds, PFCs)因其化学稳定性及疏油疏水特性,在自然水体和污水处理厂各个环节中均被检测出。PFCs具有生物毒性,即使低浓度下也会对环境和生物体造成潜在危害。研究旨在探讨PFCs的污染现状及其赋存特征,系统评估其在污水处理厂不同处理单元及典型PFCs去除技术的处理效果,为PFCs的污染控制提供科学依据。【方法】通过系统分析现有文献,评估PFCs在污水处理厂各处理单元中的去除效率,并结合吸附法、膜滤法、湿地植物修复法及高级氧化法等典型去除技术的应用案例,比较其对短链与长链PFCs的去除效果与限制条件。【结果】污水处理厂进水中PFCs以短链为主;一级处理工艺对PFCs去除率较低,消毒工艺甚至可能使PFCs浓度增加;二级处理工艺通过污泥吸附去除部分PFCs,短链PFCs在生物处理单元中不易被污泥吸附及富集,且部分长链PFCs在处理中转化为短链PFCs,进一步降低短链PFCs的去除效率。相比之下,典型处理技术对PFCs的去除效果显著优于常规处理工艺,但对短链PFCs的去除效率仍低于长链PFCs。【结论】总体而言,常规污水处理工艺对PFCs的去除受限,且长链PFCs的转化则进一步增加了短链PFCs的环境暴露风险。典型PFCs去除技术具有显著优势,但其实际应用受制于经济成本和技术成熟度。因此,未来应注重开发针对短链PFCs的高效去除技术,并探索多种方法的耦合联用,同时加强对PFCs迁移与降解机制的研究,实现全生命周期的污染控制。

张立, 孙旭超, 李朝宇, 等.全氟化合物在污水处理中的赋存特征及去除技术研究进展[J].净水技术, 2025, 44(8): 9-20.

全氟化合物(perfluorinated compounds, PFCs)是一类疏油疏水的有机化合物,具有高表面活性、高化学稳定性的特点。PFCs已被广泛应用于生产和生活中,如作为洗涤剂、洗发香波、泡沫灭火剂和农药等产品的组成成分。PFCs对人类和野生动物的生殖、发育和内分泌系统均构成潜在威胁,且在动物体内的肌肉组织、肝脏中富集。随着PFCs的大规模应用,其生物累积性与生物毒性的特点被探明,该类污染物逐渐受到国内外的广泛关注。2009年及2019年,全氟辛烷磺酸(perfluorooctane sulfonate, PFOS)及全氟辛酸(perfluorooctanoic acid, PFOA)分别作为“ 限制或禁止持久性有机污染物 ”被列入《斯德哥尔摩公约》。我国在2023年3月1日起实施的《重点管控新污染物清单》将PFOS类、PFOA类和全氟己基磺酸类PFCs列入重点管控类型。鉴于PFCs的生物毒性以及当前全球政策,有必要监测和评估其在环境中的赋存情况,并采取有效措施限制和减少PFCs的使用。

2022年5月,国务院办公厅印发了《新污染物治理行动方案》,提出了深化新污染物末端治理的指导意见。城市污水处理厂作为PFCs等新污染物的末端处理环节,目前的工艺设计主要针对COD、氮、磷、悬浮固体等常规污染物的去除。另外,污泥可吸附包括PFCs在内的多种污染物,发生复杂的生化反应并作为剩余污泥再利用,因此,同样是PFCs富集的载体。本综述根据目前研究进展,总结了PFCs在污水和污泥中的分布特点,分析了污水处理厂现有工艺对PFCs的去除情况。基于此,系统总结了针对PFCs的污水厂处理工艺,探讨了其原理和去除效果,进一步对比了长链及短链PFCs的去除差异,以期为PFCs在环境中减量和污水处理针对PFCs去除提供借鉴。

PFCs是一类由碳氢化合物碳链上氢原子被氟原子、羧酸盐或磺酸盐官能团所取代后形成的化合物。PFCs内部结构中的C—F键具有极高的键能,从而导致PFCs具有极强的化学稳定性和热稳定性(例如,C2F5—F中C—F共价键键能为127 kcal/mol,而C—C共价键键能仅为99 kcal/mol)(1 kcal/mol=4.184 kJ/mol)。此外,PFCs同时含有亲水基团和疏水基团。亲水基团促进了PFCs与水分子之间较强的相互作用,而疏水基团则与非极性物质相互作用有关。这种双重性质促使PFCs在液体表面形成一层分子薄膜,降低液体的表面张力,因此,PFCs可在界面上形成较小的接触角,从而具有良好的润湿性和抗污染性能。

PFCs的前体物质种类繁多,其中一些已经得到确认,例如:6∶2氟调聚物磺酸为全氟羧酸的前体物质之一;8∶2氟调聚物磺酸盐为PFOA的前体物质;N-乙基-N-(2-羟乙基)-全氟辛烷磺酰胺和全氟辛烷磺酰胺(PFOSA)是PFOS的前体物质。然而,目前仍有多种PFCs前体物质尚未确定,前体物质的复杂性和多样性导致其在环境中转化和降解过程仍需进一步探索。

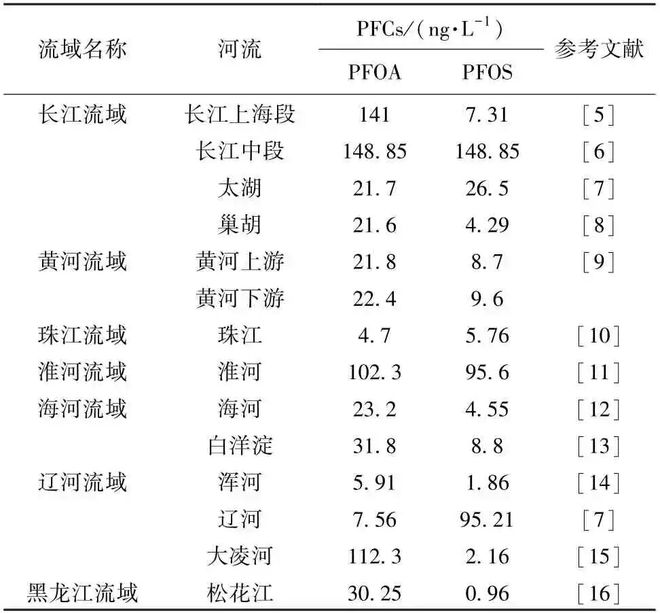

PFCs在水环境中易流动、极难降解且具有生物累积性,因此,广泛分布于水环境的多种介质中,包括水相、沉积物相和生物相。在水相中,短链PFCs因较高的水溶性,主要存在于地表水和地下水中,而长链PFCs则更倾向富集于沉积物和生物体内。PFCs可通过地表径流、地下渗透及大气沉降在环境中迁移。另外,其前体物(如氟调聚物磺酸盐)可通过水解、脱氟或生物降解等转化途径生成短链PFCs,从而增加短链PFCs的浓度。PFCs性质稳定,不易被生物降解或通过传统处理技术去除,在去除PFCs方面给污水处理厂带来了巨大挑战。常规污水处理工艺对短链PFCs的去除效率有限,且污水处理过程中可能因前体物降解进一步释放PFCs,导致出水中PFCs浓度增加。因此,明确PFCs在水环境中的赋存状态和迁移转化机制,有助于控制PFCs的污染。我国主要河流水系水体中PFOS和PFOA的平均浓度如表1所示。

PFCs在自然环境中可长时间积累。一项研究分析了1958年—2017年PFCs在南极积雪层中沉积通量的变化;尽管长链PFCs的使用大幅减少,期间积雪层中每年PFOA沉积通量仍从2.0 ng/m 2 上升至约为12 ng/m 2 ,随后稳定在8.0 ng/m 2 。另有研究证实,在1981年—2013年,欧洲亚热带地区生物体内大多数长链PFCs以3.9%~7.3%的速率逐年增加。PFCs通过大气、水体等环境介质在植物、动物和人体内累积,后通过食物链传递,导致PFCs在生态系统及生物体中的浓度呈增加趋势。

PFCs可发生大范围空间迁移。例如,PFCs通过地表与地下径流移动,此过程更倾向于表面土层与底部土层之间的纵向迁移。研究表明,受PFCs污染的区域土壤PFCs浓度通常比地下水中浓度高几个数量级,并且土壤中PFCs的赋存会持续对地下水环境产生影响。土壤PFCs污染程度比水体更为严重,这可能是由于PFCs更容易在土壤中吸附和滞留。PFCs亦通过大气介质迁移,其中具有可挥发性的前体物质并可通过与灰尘颗粒相附进入大气层在全球范围内传递,通过降雨或降雪沉积至地表。前体物质通过一系列化学反应生成PFCs,从而持续对生态环境构成威胁。

综上所述,PFCs在环境中难以被降解,且污染时间、空间跨度较大,因此,对污水处理系统处理PFCs提出了更高的要求。

PFCs前体物质(如氟调聚物磺酸盐、氟表面活性剂等)作为PFCs的重要来源,广泛存在于工业废水和生活污水中。研究表明,PFCs前体物质在污水处理过程中,通过微生物代谢及化学降解等方式可转化为持久性PFCs,其中短链PFCs的生成尤为显著。例如,PFOSA可在好氧条件下通过脱氨基反应生成PFOS;N-乙基-N-(2-羟乙基)-全氟辛烷磺酰胺通过2种途径转化为PFOS,脱乙基生成PFOSA后再脱氨基,或氧化生成全氟辛基磺酰胺乙酸(FOSAA)后转化为PFOSA并脱氨基。这一转化机制显著影响PFCs在污水处理系统中的赋存状态及去除效果。前体物质在常规处理工艺中的降解可能导致出水中PFCs,尤其是短链PFCs浓度升高,而短链PFCs难以通过污水处理厂常规处理工艺去除。因此,应充分考虑前体物质的影响,以全面评估污水处理厂常规处理工艺对PFCs的去除效果。

污水处理厂进水中的PFCs主要来源于工业废水和城市生活污水。其中,长链PFCs(如PFOA和PFOS)主要来源于电子产品、金属电镀和防水涂层等行业的工业排放;短链PFCs[如全氟丁酸(PFBA)和全氟丁磺酸(PFBS)]的主要来源则与城市生活污水中大量使用的消费品(如个人护理用品、清洁剂及食品包装)有关。此外,短链PFCs因高水溶性,更易通过生活污水系统进入污水处理厂。

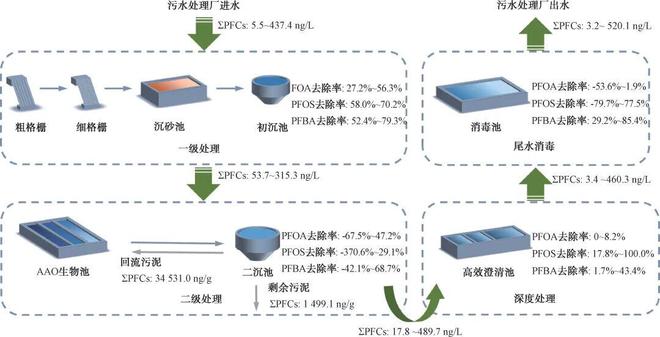

在污水中,PFCs主要以溶解相和颗粒相形式存在,其赋存状态受到分子链长的影响。短链PFCs主要分布于溶解相中,而长链PFCs则倾向于吸附在颗粒物表面或污泥中。例如,研究发现,表层水中超过99%的PFCs分布在溶解相中,44.2%的长链PFCs(C10~C12)结合在悬浮颗粒上。污水中长短链PFCs的含量变化表现出显著的差异和季节性波动。污水处理厂进水中PFCs的浓度通常与工业分布和消费习惯密切相关,其质量浓度通常在5.5~437.4 ng/L(图1)。在夏季,因清洁剂和个人护理用品使用量增加,短链PFCs浓度较高;而在冬季,由于工业排放加剧,长链PFCs浓度较高。

自2000年,世界各国已采取各种法规和措施限制PFCs的生产和使用,尤其是危害较大的长链PFCs。生态环境中长链PFCs含量虽未大量减少,但由于污水处理厂的进水来源于生活污水和工业废水,PFCs种类和浓度已发生变化,例如从全氟磺酸和长链全氟羧酸逐渐向PFOS替代降解产物和短链全氟羟酸转变。据报道,污水厂进水PFCs多为短链。研究对武汉地区污水PFCs含量分析发现,短链PFCs以PFBA和全氟丁基磺酸含量最多,并出现了短链替代的现象。根据现有研究,短链PFCs同样表现出生物毒性,且相较于长链PFCs,其在环境中的流动性更强。

短链PFCs的替代现象对污水处理技术提出了新的挑战。从化学性质上看,由于短链PFCs具有低吸附性和高水溶性,在环境中更易迁移和扩散,从而在污水厂进水中具有较高的浓度。这种短链替代现象给污水处理技术带来了新的难题。在污水处理过程中,短链PFCs吸附效率低、氧化降解困难,导致处理过程中能耗增加以及污染扩散风险的加剧。因此,短链PFCs在出水中其浓度高于长链PFCs,并且易随出水进入自然水体,进而在地下水和地表水中表现出较高的赋存,增加了生态风险。

污水中的PFCs能够被活性污泥吸附,从而导致其在活性污泥中富集。活性污泥法处理碳链长为C2~C15的PFCs时,降低反应体系的pH或增加钙离子浓度均促进了污泥对PFCs的吸附。此外,不同碳链长度的PFCs可能与活性污泥结合效率不同。对于碳链长度在C2~C5的短链PFCs,其与污泥的结合能力和碳链长度呈反比;而对于碳链长度在C6~C15的长链PFCs,延伸碳链长度可提高PFCs在污泥相的含量。另外,短链PFCs由于其流动性增强,更倾向保留在水相中,而长链PFCs则与之相反。值得注意的是,由于官能团的差异,活性污泥对不同类型PFCs具有不同吸附效果。如PFOS相较于PFOA更容易被污泥吸附,这可能是由于磺酸基团更倾向于与污泥结合。因此,相较而言,PFOA在水相中的浓度更高。在生物处理单元内选择PFOS和PFOA作为代表性PFCs,发现系统中99%的PFOA保留在污水相中,而89.6%的PFOS保留在污泥相中。

PFCs的吸附亦可改变污泥的理化性质和微生物活性。一项研究将PFOS以10 μg/L的质量浓度加入活性污泥反应器后,反应器对总氮的去除率降低22.48%,且PFOS的加入降低了活性污泥的沉降速率。另有研究证实,PFOS导致活性污泥的污泥容积指数增加。好氧颗粒污泥虽然具有较好的沉降性能、致密的微生物结构,但实验室条件下当PFOA质量浓度在0.1~1.0 mg/L时,污泥吸附的PFOA导致好氧颗粒污泥沉降性能显著恶化,并影响微生物对磷的吸收/释放和氮的还原进程。综上,吸附至活性污泥上的PFCs会对活性污泥的理化性质造成负面影响,甚至抑制活性污泥内微生物活性,进而影响污水处理效果。

不同性质的PFCs在污水处理工艺中的去除效果存在显著差异。长链PFCs因强疏水性和高吸附性,易与活性炭、污泥等吸附介质结合。短链PFCs因较低的疏水性,难以与传统吸附材料充分结合;此外,较高的水溶性使其更倾向于停留在水相中。因此,常规处理工艺对长链PFCs的去除率通常高于短链PFCs。如活性污泥法对长链PFCs的去除效率通常在50%以上,而对短链PFCs的去除率不足20%。在膜分离工艺中,纳滤和反渗透对长链PFCs的截留效果明显优于短链PFCs。高级氧化工艺(如臭氧氧化和Fenton氧化)对不同PFCs的反应速率差异较大,短链PFCs因分子结构稳定性较高,通常需要更高的氧化剂剂量和更长的反应时间才能达到明显的去除效果。因此,碳链长短不同导致的分子大小、水溶性及疏水性等性质显著差别会影响污泥吸附、膜分离和高级氧化工艺对PFCs的去除效果。

污水中PFCs经过生物处理时,污泥对PFCs的吸附作用和相应的生化反应对PFCs前体物质有一定降解作用,因此,部分PFCs可被去除。然而,微生物的生化反应是污水处理厂二级处理中PFCs前体转化为PFCs的可能原因之一。因此,PFCs的含量可能会因部分PFCs前体转化为新的PFCs而上升。将河流水体和污水处理厂出水同时通过·OH氧化法处理后,发现污水厂出水全氟羧酸类化合物增加量更高,但全氟羧酸类化合物增加量:全氟羧酸类化合物氧化前值却明显低于河流水样的值,这可能是由于污水处理过程中前体物被降解。Li等针对全氟烷基酸设计了一套模拟实际污水处理的反应器,出水中全氟烷基酸的总质量相比进水增加112%±14%,且PFOA、全氟庚酸和PFOS分别增加79%±24%、109%±31%和57%±17%,推测它们是由污水处理过程中的潜在前体形成的。

不同二级处理工艺对PFCs的去除效果存在差异。传统一级处理技术对PFCs几乎无去除效果,二级生物处理工艺通过污泥的吸附作用和部分前体物的转化,减少了部分PFCs在水相中的浓度。然而,由于其高稳定性和生物难降解性,其可能在污泥中积累。活性污泥法是应用最广泛的二级处理工艺,其去除效果因设计参数和运行条件而异。研究表明,循环活性污泥系统(CASS)对PFCs的去除率可达到32.2%,高于传统氧化沟和厌氧-缺氧-好氧(AAO)工艺。然而,在实际运行中,水力停留时间通常远低于PFCs的生物降解所需时间,因此生物降解对PFCs去除的贡献有限,吸附作用仍然是主要机制。研究表明,AAO工艺结合膜生物反应器后,PFCs的去除率分别提高至60.65%,进一步证明了膜生物反应器技术在处理PFCs方面的优势。在生物处理工艺中,水质条件对PFCs去除效果的影响不容忽视。例如,COD和氨氮的存在均会影响PFCs的去除效果。COD会竞争吸附位点,降低PFCs的去除效率,氨氮在高浓度条件下可能加剧这一竞争效应。因此,根据水质特征和处理需求,合理选择与优化二级处理工艺是提升PFCs去除率的关键。

另外,污水厂不同消毒工艺对PFCs的去除效果存在差异。紫外(UV)消毒导致PFOA质量浓度从0.7 ng/L上升至0.87 ng/L,PFOS质量浓度从检出限以下上升至0.18 ng/L。采用液氯消毒时PFCs浓度同样有所上升,液氯投加量为5 mg/L、接触时间为30 min时,出水中PFOA的浓度升高35.28%~45.48%。另有研究发现,经15 mg/L臭氧处理后,PFOA前体物8∶2氟调聚物磺酸盐的降解率可达16.0%,PFOA生成率为13.4%。综上,UV、氯及臭氧消毒工艺会氧化PFCs前体物质,导致其出水浓度上升。然而,在高剂量臭氧的碱性条件下(8.7g O 3 /L、pH值=11),水体中产生大量·OH,进一步促进自由基链式反应,促使PFOA中C—F键断裂,可去除99%的PFOA。此外,臭氧耦合超声工艺可通过脱磺、脱羧、醇化一系列反应高效降解PFOS,去除率可达98.26%,将PFOS转化为短链的全氟磺酸与全氟羧酸。因此,低剂量参数下的常规消毒工艺难以去除PFCs,需要不断调整工艺参数或联合多种消毒工艺以提高PFCs去除率。

污水处理厂的深度处理工艺,如混凝、沉淀和高级氧化,在PFCs的去除中起着重要作用。例如,混凝与沉淀工艺主要通过吸附和颗粒结合去除长链PFCs,其去除率可达50%以上,但对短链PFCs的去除效果有限;高级氧化工艺[如UV/H 2 O 2 /颗粒活性炭(GAC)]能降解部分长链PFCs(PFOA与PFOS的去除率约为59%),但对短链PFCs的去除率仅为12.9%。

吸附法通过吸附剂表面对PFCs分子的物理化学吸附作用,从水相中去除PFCs。物理吸附主要依赖于吸附剂的比表面积和孔隙结构,而化学吸附则通过静电作用、疏水相互作用和氢键作用实现与PFCs分子的结合。

近年来,吸附技术得到广泛研究,吸附材料从传统的活性炭发展到多种新型材料。例如,活性炭(如椰壳活性炭)被广泛用于PFCs去除,其中对全氟烷基醚磺酸盐、全氟壬烯氧基苯磺酸钠和PFOS的去除率分别达到99.3%、99.3%和99.9%。新型吸附剂如聚酯纤维在结合聚电解质涂层后,能在中试规模下去除95%的长链和85%的短链PFCs。此外,胶体活性炭对PFCs污染土壤和水体的整体去除率可达54%,其中PFOA和PFOS的去除率分别为69%和58%。为了进一步提升吸附效率,吸附技术正逐渐与其他工艺联用。例如,臭氧预处理结合GAC技术可使PFCs的去除率提高约70%。此外,吸附剂再生技术的发展也逐渐受到关注,包括热再生法、微波辐射再生法和碱热再生法等。例如,使用热再生法处理活性炭中的PFOS,在水温为92℃、固液比为0.5的条件下,经过6次循环可成功解吸分离90%以上的PFOS。微波辐射和碱热再生法作为热再生技术的改良,显示出良好的发展潜力。

吸附法因其成本低、操作简便、适用性强而成为研究热点。其对低浓度PFCs污染具有显著的去除效果,尤其对长链PFCs(如PFOS、PFOA)的吸附能力较强。新型吸附材料的研发(如石墨烯、聚酯纤维等)显著提升了吸附性能,同时吸附法可以与其他处理技术结合,进一步提高对短链PFCs的去除效率。尽管吸附法对PFCs去除表现出显著优势,但仍存在一些局限性。吸附法对短链PFCs去除效果相对有限;另一方面,吸附剂的使用寿命有限,吸附饱和后需进行再生或更换,而吸附剂再生技术目前仍面临能耗高、操作条件复杂的问题。

膜滤法是在压力驱动下通过滤膜孔隙大小可以选择性透过一些物质,其中纳滤膜和反渗透膜可有效去除废水中的PFCs。其主要作用机制包括静电排斥、分子筛分和吸附作用。PFCs分子的截留效果与其分子大小、链长以及膜表面的亲疏水性密切相关。一般来说,长链PFCs因分子空间结构更大、疏水性更强导致其易被截留,短链PFCs分子小、疏水性弱,在穿过膜孔过程中难以被拦截,去除效率更低。

近年来,膜滤法在PFCs去除方面的研究主要集中于纳滤膜和反渗透膜的优化与组合工艺开发。研究发现,不同类型的纳滤膜(如NF270、NF90和ESNA1)对PFOS的去除率均超过92%。此外,反渗透膜在处理高浓度污染水体时表现出更高的效率,例如,在进料质量浓度≤1 500 mg/L时,反渗透膜对半导体废水中PFOS的去除率超过99%。为了提升膜滤法的适用性和经济性,研究者逐步开发膜滤与其他技术的耦合工艺。例如,纳滤膜与电化学技术的结合不仅可将全氟己酸的去除率提高至99%,还能显著降低能耗,相较于单一电解工艺节能59.2%。另一项研究采用多级纳滤膜与电氧化技术结合,在浓缩和分解PFCs时,相比单一电氧化工艺,整体成本降低78.4%。此外,纳滤膜与UV-亚硫酸盐技术的结合也取得了良好的效果,纳滤系统的截留率始终保持在95%以上,同时UV分解PFCs的效率超过90%。

膜滤技术成熟、能耗较低、安全性高,处理过程中不会引入外来物质,同时对PFCs保持较高去除率(90%以上),并且受无机离子和共存有机物的影响较小,适合处理有机物和PFCs浓度较高的废水废液。尽管膜滤技术设备投资和运行成本较高,膜污染问题会增加清洗频率并缩短使用寿命,但其高去除率和长期运行的经济可行性,仍使其适用于高浓度PFCs废水的处理应用。

湿地植物修复法通过系统中的植物、微生物群落及沉积介质的综合作用去除PFCs,其主要机制包括物理吸附、植物根系吸收与微生物生物转化。湿地沉积物通过吸附和颗粒结合作用富集长链PFCs,而短链PFCs主要以溶解态存在于水相中,难以被湿地植物根系吸收或土壤微生物降解。植物(如芦苇、香蒲)通过根系吸收和富集长链PFCs,同时为微生物提供稳定的生存环境。湿地微生物群落则通过降解PFCs前体物(如全氟磺酰胺)实现转化,但由于PFCs分子中C—F键的高度稳定性,完全矿化降解难以实现。因此,湿地植物修复法在PFCs去除中以吸收和富集作用为主。

近年来,植物修复法得到了广泛研究,并在中试规模和实际工程中逐步应用。一项中试研究发现,利用以芦苇为主的人工湿地处理受PFCs污染的水体时,全氟烷基酸的去除率可达到50%。此外,在种植宽叶香蒲的垂直流湿地系统中,对PFCs前体物的去除率可达92%,但对PFCs的整体去除率较低,甚至部分短链PFCs浓度可能会因前体物降解而增加。湿地系统对PFCs去除的效率与污染物的碳链长度密切相关。研究表明,湿地对长链PFCs(如PFOA和PFOS)的去除效果较为显著,其去除率分别为61.0%和83.7%。此外,天然湿地的水相中以短链和中链PFCs为主,而沉积物中则以长链PFCs为主,进一步表明湿地系统对长链PFCs的吸附和富集作用更为显著。

湿地植物修复法是一种生态友好、低成本且可持续的污染治理技术,降低PFCs浓度的同时可改善周边生态环境及生物多样性。湿地系统无需额外添加化学药剂,经济成本相对较低,适用于大面积低浓度PFCs污染的处理。然而,该方法难以去除短链PFCs,且PFCs前体物降解可能导致短链PFCs浓度升高。尽管湿地系统初始建设成本较低,但长期维护费用(如植物更换和泥沙清理)需予以考虑。

高级氧化技术通过高活性氧化剂(如·OH、等)或阳极产生的氧化物质快速破坏有机污染物分子的化学键,实现降解和去除。在PFCs处理过程中,臭氧氧化、 UV/H 2 O 2 、Fenton反应、过硫酸盐活化及电氧化均表现出显著效果。

近年来,高级氧化技术的研究集中于不同氧化体系的优化与工程化应用。例如,臭氧耦合超声( O 3 -US)体系在最佳条件(初始pH值= 10.0,载气流量= 2 L/min,超声强度= 630 W)下对PFOA、PFOS的去除率分别可达92.14%、98.26%;UV/H 2 O 2 处理后经GAC吸附可去除90%以上的PFOA和PFOS,短链PFCs的去除率亦可达到50%以上。在实际污水处理过程中具有一定的应用前景。基于过硫酸盐的氧化技术可有效降解PFCs,其降解率在实验室条件下高达90%。此外,电氧化技术因其阳极可控性和高效性,逐渐成为研究热点,硼掺杂金刚石阳极对PFOA的去除率可达到98%,但目前更多是在实验室规模下进行验证,工程化应用仍需进一步研究。

高级氧化技术能直接破坏PFCs分子中化学稳定性极高的C—F键,适用于低浓度PFCs的处理。此外,高级氧化技术可通过与吸附、膜分离等技术联用,进一步提升PFCs的去除率。然而,像臭氧、过硫酸盐等氧化剂成本高,阳极材料易腐蚀,增加了高级氧化技术的处理成本。

PFCs在各种环境介质中难以被降解,且可通过土壤、水体和大气进行迁移。污水处理厂作为PFCs处理的重要一环,其进水和污泥中均含有大量PFCs。一级处理对PFCs几乎没有去除效果。在二级处理中短链PFCs更倾向于存在于污水相,长链则反之。现阶段的二级处理中CASS工艺对PFCs稍有去除效果,且长链PFCs相较于短链去除效率稍高。然而,经消毒工艺处理后,PFCs浓度反而可能升高。故而仍需对新型处理技术去除PFCs进行深入研究,以降低其对生态环境的威胁。

(1)现阶段研究多针对长链PFCs,但是由于各种法令法规的限制,长链PFCs多被短链PFCs所替代。故应加强对短链PFCs的研究,以适应PFCs在环境中赋存的新变化。

(2)在环境治理领域,通常采用多种技术耦合提高效率,降低成本。例如,在PFCs去除中,可以单独应用化学氧化、吸附剂等技术,也可以将不同技术耦合,如臭氧预处理与吸附结合、膜处理与电氧化技术结合等。这些耦合技术的综合应用有助于克服单一技术的局限性。但是,技术之间的协同作用以及使用的边界条件仍需要进一步考虑,以实现最佳的处理效果。

(3)深度处理工艺中,长链PFCs的去除率相较于短链更高。活性炭吸附、纳滤及反渗透技术可有效去除水体中短碳链PFCs,因此,未来研究应进一步聚焦于考察以上工艺组合对短链PFCs的去除效果,以减少其在水体中的赋存。

通过先进的污水处理技术,PFCs的去除效率得到了显著提高。然而,要实现长期、有效的污染控制,还需要从全生命周期的角度出发,综合考虑源头控制、过程优化以及废弃物的安全处置。这种全面的污染控制策略将有助于减少PFCs的环境负担,推动环境保护政策的制定和实施。